掲載『10+1』 No.15 (交通空間としての都市──線/ストリート/フィルム・ノワール, 1998年12月10日発行) pp.226-242

はじめに

……机は、やはり木材、ありふれた感覚的な物である。ところがこれが、商品として登場するとたちまち、感覚的でありながら超感覚的な物に転化してしまう。それは、自分の脚で立つばかりでなく、他のあらゆる商品に対しては頭でも立っていて、ひとりで踊りだすときよりもはるかに奇怪な妄想を、その木頭からくりひろげる。

──カール・マルクス「商品の物神性とその秘密」、『資本論』第一章第四節

この連載では、毎回、同一のテーマについてなるべく広い幅を設定して、具体的な事例を用いつつ、検証しあうというのが基本的なスタイルになっている。そして今回の与件は、「発明」ということになった。

それにしてもこの言葉には、さまざまな含みがある。発見の瞬間というわくわくするようなイメージから、原子爆弾のように発明後の世界の存在のかたちを根底的に規定してしまう権力者という側面もあるからである。このまったく対照的な印象は、いったい何に起因するのだろうか。おそらくそれは、発明が私たちの前に現われるとき、それはすでに事物として現前していることに関係している。つまり発明の瞬間のはつらつさはすでに消滅して、発明物はブラックボックスとして私たちの前に現われる、その存在をまるごと認めざるをえない地点からつきあわざるをえないのである。

シェーカーとテクノロジー……岡崎乾二郎

1

発明についての関心は、当然、われわれが単独の事物として扱っている道具など個々の事物がいかに生成されたか、という問いに基づいているが、じつのところ、われわれはこの問題をつきつめれば簡単に「主語は、いかに定立されうるか」という問いに集約されるだろうと考えている。あるいは、もっと拡張すれば、名詞、わけても固有名はいかに生成されえたか、という問いにもなる。すなわち、その名が呼ばれはじめた(その名が生み出された)ときが、「建築」であれ「ドル」であれ「円」であれ「三角形」であれ「カップル」であれ「愛」であれ、それらが(たとえ抽象的な観念であれ)実体をもった事物として(つまり、ほかと明確に区分された固有の輪郭をもった事物として)扱われはじめたことの(それが可能になった)はじまりなのだという仮説である。ゆえに、車輪はいかに発明されたかは、地球はいかに発明されたか、あるいは人間はいかに発明されたかという問いと連なる。

★

主語と述語の連なりによる文、例えば「地球は丸い」という文がある。文(文という拘束)において主語には述語をつぎつぎとつなぎ直すことはできるが、述語から主語は一義的に決定することはできない。すなわち、この述語の一群はもともと主語に内包されている属性が、任意に(自動的に)引き出された結果でしかなく(これは分析判断とよばれる)、それに対して複数の述語から、それらを同時に帰属させるところの主語を導きだすという作業(これは総合判断とよばれる)は確定的には行なえない。つまり述語によって主語は決定されない。常に述語は主語の部分記述にとどまるのである。ちなみに、文において主語の場に位置づけられるのは名詞だけであり、ゆえに「走るは動詞である」という文における主語「走る」はこの場合、名詞である。つまり名詞や動詞という差異は文によって、はじめて規定されるのであり、単語として固定したものではありえない。

★

さて仮にここで、主語をなす名詞を事物とみなし、述語をその事物のもつ機能とみなすとすれば、以上述べたことは、単純に機能主義というイデオロギーの破綻を示しているといえるだろう。すなわち機能(述語)から事物(主語)は一義的に決定されえないし(例えば座るのは椅子でなくてもよい)、事物(主語)の機能は無数にあり(椅子は座るためにだけあるわけではない)、ひとつに絞りこむことは不可能である。つまり機能は決して形態を決定しえない、形態は機能に従わないのである。

★

とすると機能主義の様態として唯一可能なのは、すでに主語つまり名詞として立てられた事物の存在を前提条件とし、その名詞から引き出される機能を与えられた条件として、それを効率化することでしかない。そのためには単純に二つの方法がある。ひとつはその名詞が名詞として成立する最低限の条件にまで機能を絞りこむことである。これを文のかたちで示せば、すなわち「AはAである」、「椅子は椅子である」、「地球は地球である」という自同律になる。翻案すれば、すでに事物として公認(社会化)されたものを再生産すること、ひたすら、その効率を高める、つまりAをAにするミニマムな条件を究めることである。──じつは、すでに述べた主語と述語の非対称性により、「椅子は椅子である」という文は同時に「[主語である]椅子は[今、述語である]椅子である[ばかりでない]」という言明を行なっていることになる。結局のところ、このトートロジーによって主語にたつ名詞の実体(その起源)は、ますます不明にされ神秘化されてしまう。

二つめは、主語によって複数の述語が束ねられている(複数の述語を内包する)ことから、主語を複数の文が代入されうる関数として考え、そこに現われる複数の述語(単語)間の関係(道具連関)を機能と捉え、効率化することである(バートランド・ラッセル風にいえば、例えば「椅子はXである」という文の主語の「椅子」を変数と見立て、そこに「椅子はYである」という文を代入すると、「XはYである」になる)。例えば数学で、関数は機能と同語(function)であり、Y=f(X)のように表示される。この式の機能はいうまでもなく、XをYに変換することであり、効率化とは、この二項間の変換の過程、すなわち二項の間の距離、それを占める時間のロス、物質的な障害を可能な限り排除することである。よって、もし主語(名詞)を関数に見立てているとすれば、名詞は複数の項目と項目を変換する関数を、あえて一種のブラックボックス(疑似オブジェクト──その物質的実在は可能性において空虚に近い)として扱うことを意味している。

ひとつめに対して、二つめは多少否定神学めいていたとせよ、結局は関数をひとつの疑似オブジェクトとして扱うことにおいて、共通している。つまり二つとも、一度たてられた主語の座、名詞を肯定することしかできず、それを疑うことも、まして新しい主語を創成することもできない。いずれにせよ、与えられた事物(連関)を再生産することでしかない。論理というエコノミーはここでただ、この自同律を可能なかぎり透明で空虚なものへと漸近させることへ働くだけである。そして実際、人間の技術のほとんどはこの方向でしか進展しなかった。乗り物はひたすら早く(設定された二項間の距離を無化しようと)、道具はひたすら小さく軽く(媒介たる物質を消去しようと)進化する。

とはいえ、すべてが自同律に従っているわけではない。ものとものによる秩序、道具連関が組み換えられ、その結び目にまったく新たな名が生ずることがある。複数の関数と関数、文と文が交差し、まったく新たな文(つまり新たな名詞)が発生することのあることは決して否定しきれない。その生成をわれわれは発明と呼ぶ。

★

例えば「のこぎりは丸い」、この文は奇妙だろうか。いまだ不可思議な印象を与えるとすれば、この文は十分に発明という出来事の痕跡を残しえているといえるだろう。奇妙なら、この「のこぎり」を、普通ののこぎりと区別して別の名「マルノコ」とでも呼び換えよう。

しかし、その瞬間、従来の丸くない「のこぎり」も呼びかえられ「テノコ」とでも呼びなおさざるをえなくなる。「のこぎり」という本来の名(?)は、たぶんそれは対応する対象を失い、「のこぎり」という観念だけを指し示すだけだろう。そしてこの「マルノコ」を発明したのが、あの美しい家具で知られるシェーカー教徒であった。

2

あらゆる余剰をそぎ落とし、洗練された家具のデザインで知られるシェーカーはアーミッシュ、クェーカーなどと並ぶ米国のピューリタンの一派である。シェーカーは一七三六年生まれのアン・リーという女性によって英国マンチェスターに創始。彼女は当初クェーカー教の新派に入信するが、四人の子供をつぎつぎと失った一七七二年、安息日を破った罪で投獄された獄中で啓示を受けたという(シェーカーという名は、教徒が礼拝の最中にトランス状態になり身体が震えだすところから、つけられた名にすぎなかった)。一七七四年に夫を含めた八人のメンバーでアメリカへ、一七七六年にニューヨーク州北部に最初のヴィレッジ(コミュニティ)を開く。東部の各地で布教を始め一九世紀初めから半ばにかけて大きく発展。一八四五年の最盛期でメンバーは六〇〇〇人、シェーカー・ヴィレッジは二〇近くを数えることになるが、その後衰退し二〇世紀初頭にはメンバーは一〇〇〇人を切り、現在は老齢のわずか一人か二人のメンバーが生存するだけだといわれている[図1・2]。

1──トラックの運転を楽しむシェーカーの女性たち

2──体操をする女子学生たち

チャーチ・ファミリー、カンタベリー州、1869頃

★

「美は有用性に宿る」というシェーカーの残した言葉から伺いしれるように、そのデザインは機能的かつ合理的な思考によって導きだされるはずの近代デザインの先駆的な範例としても仰がれてきた。しかし、すでに暗示してきたように、近代デザインの展開が結局のところ、このフレーズで、あっさりと結びつけられているところの「美」という語と「有用性」という語の連結の必然性どころか、この二つの語の分離を決定的にしたという顛末が明白になりつつある今日において、シェーカーのデザインに集まる視線の大方は、その到達できなかった(決して連結の必然性が保証されていたわけでもなかったのだが)、「美」と呼ばれる観念と「有用性」と呼ばれる観念が奇跡的に一致した幸運な状態を、単に追憶しているだけのノスタルジックなものに、おそらくほかなるまい(しかし、もしそうだとすれば、それは単に「美」という観念あるいは「機能性」という観念に対する倒錯した思い込みがもたらしたものでしかない)。

★

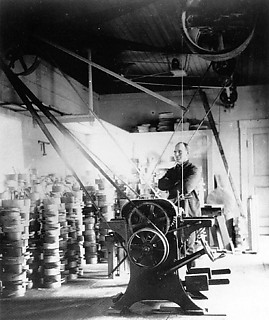

ピューリタンの一派としてのシェーカーは、よく混同されるアーミッシュ、クェーカーと比べれば、ドイツを発祥地とするアーミッシュと同じように俗世から離れたコミュニティを形成したが(クェーカーはコミュニティを作らなかった)、近代文明を拒絶したアーミッシュと違って、シェーカーは近代文明をすすんで受け入れ、わけても新しいテクノロジーを好んで取り入れた。例えば、いまだランプ生活を行なっているアーミッシュに対して、シェーカーは全米で最も早く、コミュニティ地域内に水道や電気を整備したし、自動車や電話などの導入も迅速であったのである。そして何よりも瞠目すべきなのはシェーカー自身が多くの新技術の開発と発明を行なっていることにある。その発明の品々を列挙すれば平箒からはじまり、マルノコ、スクリュー、タービン船の水車、圧力なべ、洗濯機、金属ペン、電流を使った治療器具にいたるまで、枚挙に暇ない[図3・4]。

しかし、シェーカーのテクノロジーへの愛着を近代主義に直結してしまうのは早急すぎる。例えば、もうひとつ、シェーカーを特徴づけるのは、徹底した独身主義であり、男女、人種を問わず徹底した平等主義である。シェーカーをそのテクノロジーへの偏愛とともに、クェーカーやアーミッシュとの差異を際立てているのは、この独身主義であり、とうぜん性的な接触は厳格に禁止されるから、シェーカーの共同体は共同体として、外部からの参入者が途絶えてしまえばメンバーを増やすこともなく自動的に消滅してしまうように意図的にプログラムされていたといえるほどである。一九世紀中頃に外部からの参入者が増え(家族ぐるみの入信者もいたが、多くは孤児であり、結婚に破綻した女性であり、奴隷解放以前の黒人もいた)、メンバーの数が五〇〇〇人を超えて急激に増大したとき、この共同体はむしろ一種のパニックに陥り「人の数の増加は、祝福されるべき信仰の深化とは無関係である」ことをあえて教義上で再確認しあうことまでしなければならなかった。

つまりテクノロジー、技術革新への関心とはうらはらに、シェーカーはまったくといっていいほど、自らの共同体としての発展、未来への執着を抱いていないのである。通常の共同体がひとつのシステムとして、自らの保存と再生産、もしくは拡大をひたすら目指すことをその本質とするならば、シェーカーの共同体はその一般的な意味で共同体とはいえない。急激な時代の変化に破綻しひずみを起こした古い生産関係の狭間、あえて言えば疲弊した既存の共同体と共同体の間に、ふと一時的に成立する干渉地帯、蜃気楼のように現われた束の間の共同体だった。

3──機械化された生産(オーヴァル小物入れ)

4──洗濯機のパテント・モデル(縮尺見本)

★

シェーカーに、このような言葉がある。「人間の活動には二つの道がある。ひとつは、(この世の)自分自身の存在を再生産することだけを目的とする。もうひとつはシェーカーのように神の法にのみ向かって働く」、「このような、人の善良な部分(何のために生きるか、という倫理)を条件に考えれば、世界を使い終えてしまうというのも決して悪い考えではないかもしれない」。すでに述べたようにシェーカーは英国クェーカーより分離してきたものであり、クェーカーはそもそもフランスの厳格なカルヴァン派から発生してきている。よく知られているようにカルヴァン派の教義の中核が予定説であり、それが現世の論理と神の論理の徹底的な切断を意味していたことを思えば、現世の秩序と神の秩序を厳格に区分するシェーカーにその教義が遠く反響していると考えられないこともない。いずれにせよシェーカーにとって機能とは、むしろこの世に決して現われない神の秩序のことであり、彼らのデザインやテクノロジーのもつ合理性が少なくとも、世俗的な地上の秩序のなかで、さまざまなものたち(人間たち自身も含めて)が相互に連関し合い保持している関係を肯定し、それを再生産することに向いていなかったことだけは確かである。むしろ既存のものの世界の背後に隠されてしまっている本来の(神による)秩序をいかに認識するかという術であることにおいて、デザインも技術も信仰と通底していただろう。つまり世俗的地上の秩序──ものたちのもつ関係──からいかに離れ、それを断ち切るか。

★

シェーカーのデザインを子細に観察してみると、そこに禁欲的な機能主義や合理性だけでは決して説明しきれない性質があることにいやおうなく気づかされる。例えばシェーカーの椅子のぎりぎり限界まで後方へ傾けられた角度は、確かに彼らが開発した椅子の脚につけられたティルターという構造によって可能になっているわけだし、その華奢すぎるほど、か細くされた材にしても彼らの優れた組み木技術によって構造上の強度が保証されているわけだったが、だとしても、そもそも何故それが不安定に感じられるくらいに傾けられ、か細くされなけれはならないのか、という疑問は消えさらない[図5]。あるいはストーブの簡潔さ、繊細さは安全性に問題を感じるほどである。むしろ、それは、物理的な安定感から遠ざかることそれ自体を目的にしてデザインされているのではないかと憶測したくもなる。例えば、その椅子の傾きが決して快適さに直結するものではないことも確かである。そもそも快楽に対しては禁欲的な彼らが、何故、ロッキング・チェアの改良と洗練にあれほどまで熱中したのか。シェーカー教徒自身のなかにも「不必要な贅沢」という声があったロッキング・チェアは、座るためではなく、その地上から離れ地表面上を舞うような動きそれ自体に対する関心──それが鎮静をもたらすとされた──により容認され、シェーカーの手によって改良が続けられ現在見られる形態として完成されたものだとされている。地上から飛び立とうとする「天使の椅子」。ロッキング・チェアはシェーカーの有用性という原理から例外的に除外された事例だったのかもしれないが、しかし、その重さを失ったような浮遊感、物理的存在であることを忘却させるような軽さこそ、シェーカーのデザインのすべてを包みこむ、あの独特の感覚をもっとも直截によくあらわしているのではないか。かようにシェーカーのデザインした事物のすべては、事物であることから離脱しようとしているように感じられるのである。

5──シェーカーの椅子の特徴的な傾き

★

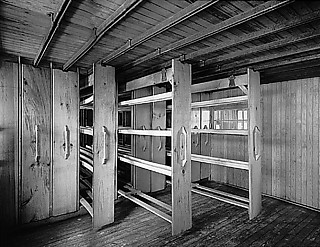

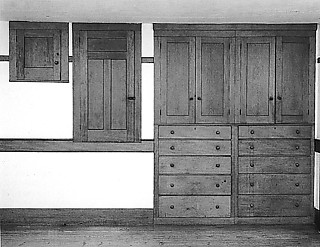

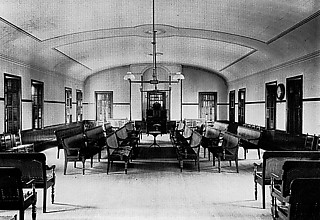

壁の周囲にぐるりと回されたフックの列、そこに逆さまに椅子がひっかけられている[図6]。シェーカーのインテリアを象徴するような、この印象的で有名な場面は「ハンギング・チェア」という個別の名称までつけられているが、「シェーカーボード」として知られる、このフックの列にひっかけられるのは椅子ばかりでなく、カーテンや衣服からはじまって、日常のあらゆるものだった(ときには机ですらひっかけられる)。使われていないとき道具はただの余剰な物体でしかない。シェーカーにおいて、すべての道具は使われていないとき、このように宙づりにされ、その地上の重力にのみ支配された物体性から引き離されなければならなかった。シェーカーが嫌悪したのは、道具が具体的な使用を離れて空間を占拠することであり、ものとものの関係が既成事実として、まさに物理的に世界を支配してしまうことであった。ゆえに「用がすんだら片づける」。掃除は、シェーカーの生活で重要な役割を占めている。平箒、洗濯機など掃除に関する多くの発明をはじめ、道具、調度の片付け収納に対しても徹底的な工夫と仕掛けが施されていた。前述のフックにかけられない重さの家具にはキャスターがつけられ、壁のさまざまな箇所には造りつけの収納が埋め込まれている[図7・8]。その壁に並んだ引き出しの圧倒的な数はミニマムに所有物を切り詰めているはずのシェーカーの生活(ものの私有は一切禁じられていた)から考えれば、明らかに過剰にしか見えない。ものを片づけるという強迫観念。ゆえに、ときに、この造りつけの収納調度自身が、重力を無視し、例の壁のフックの水平線に、あたかもひっかけられて(片づけられて)いるかのように、ランダムに壁に配置されるのである[図9]。

6──フックにかけられた椅子(ハンギング・チェア)

7──チャーチ・ファミリー居住棟

カンタベリー、ニューハンプシャー州

8──蒸気洗濯室

9──チャーチ・ファミリー・オフィス

ハーヴァード、マサチューセッツ州

★

従来の世俗的な建築の延長にも見えるシェーカーの建築をほかから区別し、内面的に統整するオーダーは、ひとつには、この内部の壁すべてを一定の高さで走る、この延々とつづくフックの水平線であり、もうひとつは厳格な独身主義にもかかわらず同じ屋根の下で暮らす男女二つの性を、容赦なく垂直に区切る見えない線であった。

独身主義は、男女が身体を接触することはおろか、週に一度の談話会を除いて会話を交わすことも禁じられていたほどの厳しさだったが、建物を別にせず同じ屋根の下で男女双方のメンバーが暮らしたという理不尽さは、平等主義と性差の俊別という、異なる二つの原理の併置から、もたらされたものだったといえるかもしれない。

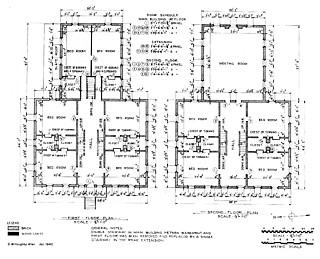

出入り口のドアはすべて二つ造られ[図10]、階段も二つ、ときに二重螺旋階段[図11]、会合の時を除いて男女は、廊下ですれ違うことも禁じられていたが、その間が物理的に仕切られるということはなかった。寝室はもちろん男女別に配置されたが、ミーティング・ルーム[図12]や食堂は男女のメンバーが対称に振り分けられ、その間に一定の空間が残るようにデザインされた。結果的に建物はプラン上も外観も、さしあたり徹底した対称性という原理が支配しているように思える[図13・14]。けれど一見すると対称性に支配された、この外観のなかに、どこかしら不可思議な非対称性が、確実に入り込んでもいる。

10──食堂への二つの扉

チャーチ・ファミリー、レンガ造りの住居棟、1830

11──男女それぞれの二重螺旋階段

12──ウエスト・ファミリー住居棟No.1

ウォーターヴリット、ニューヨーク州

1、2階平面図

13──チャーチ・ファミリー、乳製品、織物販売店

14──サウス・ファミリー・ブラザーズ・ワークショップ#4

★

男女は世俗的な社会関係のなかで規定される性差による役割分担はほとんど無効にされ、権利ばかりか仕事上もまったく平等におかれた。実際エンジニアや技師はむしろ女性が多く、発明の多くも女性メンバーによる。ややこしいのは、技術の伝授も基本的には同性どうしでしか行なえないという規則があったことである。したがって、ひとつのコミュニティの下にまったく同一の内容をもった二つの別の世界が対称形に並列されていたことになる。厳密に分けられた二つの世界は定期的に開かれる会合──中央に残された空間ごしに、対称に向かい合って並べられた椅子に腰掛けた二つの集団が会話を交わす[図15]──や礼拝を通して相互の交流を維持していた。性差を解消された後に残された、ウリ二つのしかし厳格に異なる二つの世界。

★

幾何学的にいって、左右対称の関係にある図形は、その両者の大きさや形態上の特性がいかに一致していても(幾何学的には違いを指摘できなくても)、その二つは決して合同にはならない。つまり左は右と決して交換できない位相の差を示している(二次元上の左右対称は三次元的な回転によって重合つまり合同になり、三次元的な左右対称形は四次元的回転によって一致する。つまり左右の差異は、その図形が帰属する次元の空間では決して定義されえず、それよりも上の次元の空間では消去される。カントは、ゆえにこの直観によってのみ把握される左右の差異を、絶対空間──所与の図形が帰属する空間の次元よりも高次元の空間が存在する必然性を要請する契機として捉えた)。つまり、対称をなす左右の差異は、それが属す世界(地上の世界?)上では、客体としてはまったく徴づけることもできないが、しかしその差異を決して解消することもできないのである。

15──チャーチ・ファミリー、ミーティングハウス内装

★

シェーカーの建物の対称性が、奇妙にねじれている要因のひとつは、端的に、同じ建物を使用する男女二つの性を物理的な境界なしに区分するために、時間的な区分がもち込まれていることによると考えられる。例えば同じ建物の中で男女がすれ違うこともないようにする工夫とはさしあたり、小さな時間差が生じるための動線の工夫(廊下や階段の隅のたまりや、動線が重なるのを防ぐために平行な二つの廊下をつなぐ第三の廊下──アミダくじ的に動線を組織する)を行なうということである。この時間差が間接的に建物のプランや外観に非対称性をもたらせる要因になっている。

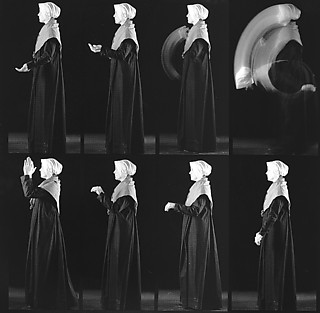

ところでシェーカーの中心的な規律が書かれた『ミレニウム・ロウ』にはこんなフレーズがある。「祈るとき、左膝から先に地についてはいけない」、「手を組むとき左親指を上にしてはいけない」、「靴やブーツを左から履いてはいけない」、「左足から階段を登ってはいけない」あるいは「腕時計をつけることも傘を持つことも禁じる」[図16]。

すぐにわかるように、これは単なる左右の差ではなく、左右の差異に時間順序が加わった場面における行動の規範である。シェーカーはこれらの行動の規範を行動の同一性、平等性を図るための規則としているのである。時間の差異があるかぎり、以上のような左右の差異は消去されず増幅される。だから厳格な規範によって同一性を支えなければならないのである。おそらく、この左右の差異と同じようにシェーカーにとって、性の差異は根源的に時間の差異と関わり、それに対して、平等とは空間の問題だった。さらにいえば、時間こそ、すなわち現世的な拘束の本質にほかならず、ちょうど二次元の左右の差異が三次元で消去されるのと同様、時間に集約されるような、現世的な差異は、現世よりも高い次元の世界では本来発生せず、無化されてしまうはずであった。シェーカーによれば天国にはもともと時間もなく、性もないのである。

16──シェーカーの礼拝スタイル

★

掃除とは不必要な(つまり使用されていない)事物を片づけることであり、機能から離れ、ただの物体と化した道具を、地上の拘束から解放し非物体化することだった。発明という行為もベクトルはこれとほとんど同じ位相にある。すでに述べたように、通常、機能として捉えられるものは、すでに、もの(道具)によって実現されたものを再認することでしかなく、ひいては、そのものが属す道具連関を再生産することであった。

しかし、もし、この現世的なものの支配から離れて、機能という次元(神の秩序として)をシェーカーたちが設定したとしたら、それが出現するのは(すなわち現世で認識することができるのは)、唯一、既存のものの秩序が組み換わる瞬間でしかない。例えば挽きノコとマルノコはまったく形態も製造方法も違うが、にもかかわらず、この両者に、同一な機能があるとわれわれが認識したとき、そこに認識された同一性(機能)は、既存のものの集合(地上の世界)には属していないとみなされなければならない。その両者の共通性自体に対応する対象は、ものとして、この世界に存在せず、つまり、それよりも次元の高い世界(神の秩序)に属していると解釈されるのである。

★

現世的な反復を断ち切るという意味で、発明は先にみてきた左右の差異(完全な対称性によってはじめて認識される根源的な差異)、あるいは、性の差異(完全な平等によってはじめて認識される根源的な差異)とも通底している。これらの差異の存在は、それが所属する世界よりも、次元の高い世界が存在することを必然的に表出するものであった(カントが指摘したように)。発明も、まさに、これと同じく、そしてより積極的に、地上の秩序をただ反復し再生産するだけの世界に、その既存の世界では回収されえない非対称性を導入する契機なのである。そして発明が生み出されたその瞬間、ふと、既存のものによって支配された世界から離脱した、より次元の高い世界の秩序が垣間みられることになる。シェーカーにとって発明とは、この性格によって「奇跡」と、ほとんど同じ位相に位置づけられたはずである(デザインや技術の発明は、すべて天使による啓示によると考えられ、その栄誉は決して制作者個人に帰せられることはなかった)。

★

シェーカーのテクノロジーへの愛着は既存のものの連関から逃れる術であり、終極的には、すべての差異が消滅するはずの無時間的な神の秩序への接近の方法でもあったが、それらの発明品も結局はひとつの事物として地上の世界に所属するものであることからは逃れられない。たしかに発明は、その瞬間、既成の道具連関をまったく組み換えられて、新たな関係が結び合わされることが可能になるが、最終的には、それもひとつの事物として、地上のものの秩序のなかに位置づけられてしまうのである。ものの世界から離れ、常に別の次元の秩序を表出させようとするならば、発明は無限に更新され続けなければならない(しかし、これは毎日、掃除を繰り返すのと大差ない)。

★

奇跡のパラドックスというものが存在する。奇跡は、たしかに現世の差異が無化されるような、より次元の高い世界があることをしめす徴、つまり根源的な差異だが、その徴は時間的な落差においてしか存在しない。例えば死ぬことが確定している人間が恢復すれば(死ななかったら)、奇跡(とても普通の常識的な論理では説明がつかない)と呼ばれるだろうが、たとえ九死に一生を得ても、それが過ぎてしまえば確定的であった死あるいは九死という確率は忘却されてしまう。あるいは天気予報で九九パーセント雨といわれても晴れれば奇跡的だといえるだろうか? 前もって天気予報を知らなかった人間にはただ晴れただけである。同じように、死なずにすんだというのは「死ぬ」と思っていた人間にしか生じない感想である。生まれつき、能天気にも死ぬと思っていない人物に奇跡は存在しない。つまり結果から眺めれば、晴れにせよ雨にせよ、死にせよ生にせよ、得られるのはひとつの結果でしかなく(ほかの可能性は消滅し)、それが奇跡として意識されるのは、実現しなかったほかの可能性が、現実化した結果以上に強く(つまりリアルに)意識されているときでしかない(死んでいたはずなのに、にもかかわらず生きている)。奇跡という現象のもつ逆説とは奇跡が奇跡そのものではなく、それが排除し、現実化しなかった可能世界こそをリアルに意識させることによって生じることにある。

★

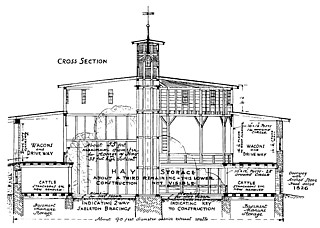

マサチューセッツ州ハンコックのシェーカー・ヴィレッジをはじめて訪れた人が、そこで中心的な、いわゆる教会のような宗教建築を探したとき、最初にそれと目されるのは、一群の建物のうち、ひときわ大きく、しかも唯一石で築かれた円形のラウンド・バーンと呼ばれる牛舎だろう[図17・18]。直径おおよそ九〇フィート、高さ五〇フィートほどのこの建物は、じつは、七〇頭もの牛の管理と世話をたったひとりで行なうことが可能なシェーカーでいちばん大きな発明品であった。中央に回転するシリンダー状の装置があり、この装置が二層目に直づけされた荷車から投げ込まれた牧草を、下層部に配置された牛たちにまんべんなく分配する。シェーカーの多くの建物が最初のヴィレッジであるマウント・レバノンの建物を反復し複製していったように、一八二六年に造られたこのラウンド・バーンはシェーカーを代表する建物として、ほかのヴィレッジばかりか、周辺の農家でも反復して造られることになる。それにしてもほかの建物例えば、白い質素な実際のチャペルにあたるミーティング・ハウスと比べても、このひとつだけ石で覆われたこの建物は豪華すぎる。建物の配置上を見ても、この牛舎がヴィレッジの焦点となっているのは疑いない。つまりこの巨大な発明品は、あきらかに通常の教会の役割を代理する宗教的なモニュメント(つまり奇跡を伝える聖遺物?)としても、扱われているように感じられる。

17──ラウンド・バーン

ハンコック、マサチューセッツ州

18──同、立面図

★

一八五五年あたりをピークにシェーカーは著しく衰退していくが、衰退の原因は必ずしも独身主義に帰されるばかりではない。その頃から、彼らのデザインした家具や機械の、おもに通信販売などを通した積極的な商取引が盛んになり、同時に『マニフェスト』という雑誌を発行し、教義などの広報も努められるようになる。つまり教義までを含めて、自らの生産物を規格としてまとめる努力がはじまるのである。一八七四年には、はじめてのカタログが作られさまざまな型がスタンダードとして定着される[図19]。さらに世俗社会の類似した商品に対する研究も盛んになる。一八七六年のフィラデルフィアの博覧会にシェーカーは家具を出品するが、一緒に出品されていたトゥーネットの家具に刺激され、早速、シェーカーは曲木の研究と開発をはじめている。すなわち、自らの商品の優秀性、あるいはその発明品の発明たるゆえんを、世俗にあふれるほかの商品との関係のなかで実証する必要(自意識)に駆られはじめたわけである。シェーカーの標準化の努力が功をなしたのは、後世のわれわれのよく知る事実である。シェーカーのさまざまな生産物は、ゆえに社会に広く伝播し、今日でも、その再生産が続けられている。そのデザインが、誇張でなく奇跡的(!)なものであったことすら、デザイン史(!)ではいまや広く認知された事柄である。しかしシェーカーの共同体が共同体であることの存在意義を失うのは、この標準化とパラレルであった。メンバーの急速な減少がはじまった一九六八年に出されたパンフレットに次のようなフレーズがある。

「再生産の力だけを絶対的だとする自然の戒律などというものはない。植物の種は鳥や動物が食べ人がパンにして食べるが、それが自然の戒律を破っていることになるだろうか? あるいは鱈の一〇〇万個の卵は必ずしもすべてが受精しているわけではない」、「自然が動物たちの命を養うために、植物の種たちの偉大な姿や膨大な数をデザインしているのはあきらかである。再生産の機能は破壊され浪費されることにおいて、より存在の高貴なレベルへ到達することができるのである」(リチャード・ペルハム、ユニオン・ヴィレッジ)。

シェーカーのさまざまな生産物はたしかに、この文のなかに図らずも予測されているように、膨大な数の種のように俗世間のなかに散っていき、そして、浪費されてもいったのだが、それが高貴な次元へ到達する礎となったかどうかは定かではない。既存の世界がもつものたちの秩序はむしろ、そのことで強化されたのであり、このものとしての普及によって、シェーカーの共同体はあたかも用が済んだかのように片づけられてしまい、地上から消え、残されたのはフェティッシュ(骨董品)のように愛玩されるシェーカーの家具の神話だけであった。逆説的にも彼らのデザインだけが、ものとして残されたのである。

19──シェーカーチェアのカタログ価格表

図版出典

[図1・3・7・8・9・11・16]June Sprigg and David Larkin, Shaker: Life, Work, and Art, Stewart, Tabori & Chang, Inc., 1987.

[図2・4・6・10・12・17・18]『シェーカー・デザイン──ハンコック・シェーカー・ヴィレッジ所蔵作品展』(セゾン美術館カタログ、一九九二)。

[図5・19]Charles R. Muller and Timothy D. Rieman, The Shaker Chair, The Canal Press, 1984.

[図13・14・15]Shaker Architecture, compaled by Herbert Schiffer, Schiffer Publishing Limited, 1979.

そのほかの参考文献

Edward Deming Andrews, The People Called Shakers; The Search for the Perfect Society, Dover Publications. Inc., New York, 1953.

Edward Deming Avdrews and Faith Andrews, Religion in Wood: A Book of Shaker

Furniture, Indian University Press, Bloomington, 1996.

John Harlow Ott, Hancock Shaker Village: A Guidebook and History, Shaker Community, Inc., 1976

カール・マング『現代家具の歴史』(安藤正雄訳、エーディーエー・エディタ・トーキョー、一九七九)。

おわりに──次号へむけて

ふたたび文章を例にとれば、発明とは、その文を構成する個々の単語のそれぞれを「名づけ」という特定の出来事の瞬間(モメント)が刻印された単位、すなわち名詞として扱うことに等しい(そして、はじめに述べたように、文において少なくとも主語の位置にたつ単語は不可避的にそのように扱われてしまうのである)。極端な場合、名詞は固有の出来事が宿った痕跡(固有名というものはたいがいそうである)、つまり、ひとつのフェティッシュであり、もうそれ以上分解もできないし、ほかと交換も不能な単位として考えられている。中谷が書いたことをこの文脈に引きつければ、様式に対する考え方は、ひとつ、個々の単語、名詞それ自体を様式(中谷の言い方では雛形、岡崎の言い方ではスタンダード)として扱う。二つめは、これらの単語の連なりによって作られる文の構成法こそを様式として考える。その場合、文のテニオハのような(中谷のいう調整概念)細部の工夫こそが、モノの秩序の全体を決定する重要な要素として評価されることにもなる。テニオハの使われ方によって、個々の単語は生かされも殺されもするのである。

例えば本居宣長が『古事記』冒頭の「天地の初めの時……」の「天地」を「天地は、阿米都知の漢字にして、天は阿米なり。かくて阿米てふ名の義は、いまだ思ひ得ず」と注釈したとき、天地という漢字は、かつて、やまとことばによってアメツチという音で呼ばれていたという出来事が確実に刻印された名詞である、といっているのであり、しかしこの阿米という音をもつ名詞が何を意味していたのかは思い至らない、といっているのである。「マルノコ」や「洗濯ばさみ」、「畳」がアメツチと同じなのかどうか。それはわれわれの態度しだいである。宣長は、この音(名)を無理に既存の文脈に位置づけて意味を探るという態度を漢意と排除し、ひたすらその音(名)において「意と事と言とは、みな相称へる物」として、つまりそれらの諸関係がひとつに繋ぎとめられたブラックボックスとして、それを決して分解することなしに大切に扱うほかないといっているのである。そして主体的な表現として評価されるのは、いうまでもなく「詞の玉の緒」、言葉と言葉を結びつけるテニオハやカカリムスビによる展開でしかない。畳を中心として発展した日本建築の様式──とは、この玉の緒的なものではなかったのか。(『玉』──つまりそれ以上解体できない単位として──阿米という語のように──畳が位置づけられたのは、一六世紀だと書かれているが、それ以降)具体的には畳を取り囲み、あるいはそれらを繋ぐ廊下や縁こそが、建築の配置の交換可能性──その自由さを保証し、つまり様式の全体を決定していたのではないか。

今回いまだ隠され残された問題は、この『玉』なるブラックボックスをいかに開けてしまうかということであり、それはいかなる方法によって解体し再構築されうる(えた)のか、ということであった。発明という問いはもともとそこに向けられていた。例えば、『玉』、『玉の緒』もろともより小さな均質な要素に微分し、解体してしまうということは可能なのかどうか。あるいはもっと効率よくすべてを位置づけるメタ・フレームの可能性はまだ残されているのか。

いや、こんな凡庸な発想では先に進めない。歴史的起源としてのブラックボックスではなく、答えは、もっと小さく、しかしはるかに根源的な、決して解消できない差異──カントのいう「左手性」のような──をどう見出すかにこそある。(O)